実はあれもサイエンスコミュニケーション、これもサイエンスコミュニケーションというように日常にはサイエンスコミュニケーションが溢れている。

どこまでがサイエンスなのか?

なぜサイエンスコミュニケーションという活動が生まれてきたのだろうか?

サイエンスコミュニケーションを知る・行うことの意義とはなんなのだろうか?

そもそも論から始まるサイエンスコミュニケーションのイロハについて紹介しよう!

サイエンスコミュニケーションとは

「コミュニケーション」と付く限りは発信する人と受信する人がおり、対話する上での文脈も当然ある。

その組み合わせは「研究者↔研究者」、「研究者→市民」、「市民→研究者」、「市民↔市民」、「研究者↔市民」というようにさまざまであるし、その内容もまた然りだ。

つまり、サイエンスコミュニケーションの主体は研究者だけではない。

研究機関の広報や博物館のスタッフなどを行う人たちも総称してサイエンスコミュニケーターを呼ぶ。

人文学や工学も含めた「サイエンス」

「サイエンス」と聞くと、「科学」という訳語をイメージする人も多いだろう。

実は、ここでいう「サイエンス」とは「ヒューマンサイエンス(人文学)」や「エンジニアリング(工学)」も含んだ意味合いとして使われているのだ!

というのも、サイエンスコミュニケーションという活動がヨーロッパから始まったことが関係している。しかし、始まりとしての「科学普及活動」は一方向的なものであり、双方向の対話を目指した「サイエンスコミュニケーション」とは異なる趣があった。

始まりとしての科学普及活動

イギリスの王立研究所(1799~)が金曜講話(終了後の講師や研究者との歓談)、クリスマス・レクチャー(子どもたちが主な対象)を行ったのが始まりだった。

共にマイケル・ファラデーが発端となり、科学への興味関心を高めるため、科学者が市民向けに行ったイベントである。

しかし、「結局、科学好きの集まり」「関心が低い人たちには届かない」などといった批判も。

「科学普及活動」においては「研究者から市民」という一方向的な姿勢があったことも指摘された。

科学普及活動からサイエンスコミュニケーションへ

一見、世間離れしたように捉えられガチな研究活動を知ってもらおうとするのは、確かに研究者のエゴもないわけではないだろう。

啓蒙的に「科学は大切だ/面白い」というような科学普及活動は言うなれば権威主義的な側面が強かった。

だが、「科学好きか嫌いかは関係ない」ような問題も実際に起きている。

例えば、狂牛病問題(BSE)や遺伝子組み換え食品(GMO)などだ。火力発電の代替えとして登場した原子力発電に関する問題もある。

これらの問題は研究者であれ、行政であれ、市民であれ境なく関係する問題であり、対処していくためにもそれぞれの間にある溝を少しでも埋めていくことが重要である。

なぜならば、科学者だけで解決できる問題ではないからだ。このような問題はトランスサイエンスと呼ばれる。 そこでは「対話」を重視したサイエンスコミュニケーションが重要となる。

トランスサイエンスに取り組むためのサイエンスコミュニケーション

トランスサイエンスとは

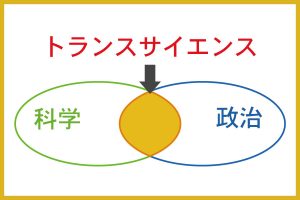

トランスサイエンスとは、「科学によって問うことはできるけれども、科学だけでは応えることができない問題」を指している。

つまり、科学的な側面と政治的な側面(社会的意思決定)が重なりあうような領域のことである。

トランスサイエンスの具体例―イギリスのBSE問題

1980年代から1990年代にイギリスで社会問題となったBSE問題は、まさにトランスサイエンスの問題だった。

政府が設立した専門委員会の報告書では、「見積もり評価が誤っている可能性もある」と前置きがあったが、感染牛の見積もりは少なく人への健康被害はほとんどないとされた。しかし、実際には感染牛は増え続け、感染者も現れてしまった。

「誤っている可能性」への言及なしで、「健康被害はない」といった言葉が社会に一人歩してしまった結果、イギリス国内ではパニックが起きてしまったのである。

これは、BSE問題への安全キャンペーンを打ち出してしまった行政側の問題、不確実性に対し科学者はどこまで踏み込み責任を持つのかといった議論がなされた好例だった。

こうした例から、対話を重視したサイエンスコミュニケーションの必要性が垣間見えるだろう。

双方向のサイエンスコミュニケーション

サイエンスコミュニケーションは人文学や工学も含めた異なる分野同士の対話でもあり、研究者と市民とにおける双方向の対話である。

その目的は、前者であればイノベーションを起こすきっかけにもなり、後者であればサイエンスに関する理解促進を通じた円滑な社会的コミュニケーションを成り立たせることにある。

こうした双方向のコミュニケーションが活発になるためには、それぞれの間を仲介するようなサイエンスコミュニケーターが必要だ。

研究者に限らず日常的にやり取りする人、つまり誰しもがある意味ではサイエンスコミュニケーターとなりうるのである。

学び合いから学びほぐしへ

サイエンスコミュニケーションにおける対話では、学び合いをするという側面が大きい。

それは、「科学者同士」でもあり「科学者と市民」、そして「市民同士」での学び合いである。

けれど、ただ学び合いをして知識を集めればいいわけではない。

学び合いをした後には学びほぐしも必要だ。

学んだことをもう一度自分に合うように理解し直していく、そんな学びほぐしが大切でもある。

身近にあるサイエンスコミュニケーション、ほんの少し意識してみてはいかがだろうか?