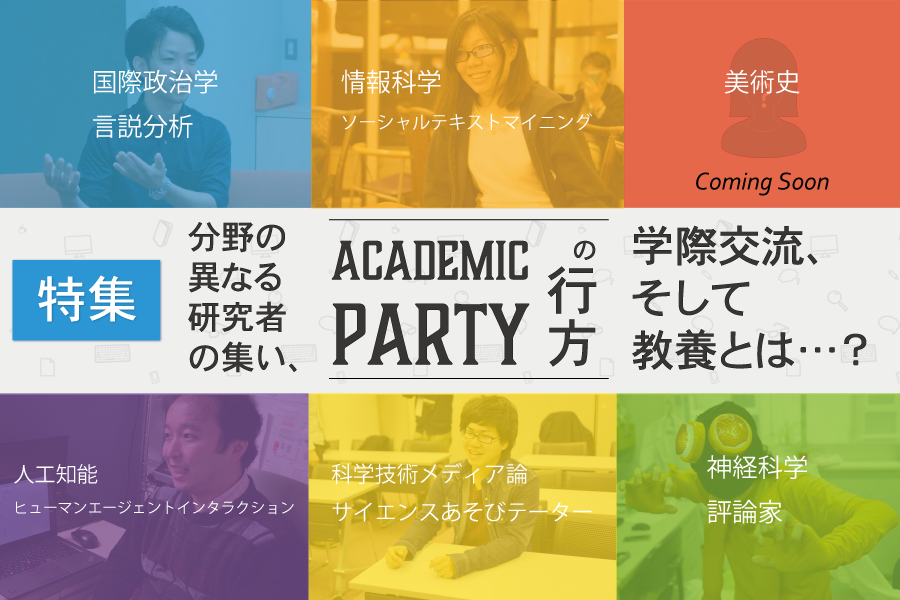

専門的な知識や研究内容ではなく、広く学びに携わる・携わった「人」に焦点を当て、どのような経緯を経て今に至るかといったことを探る記事カテゴリー、それが「アカデミックインタビュー」!

第1回目は現在(2016年10月)、博士課程で国際政治学を研究なさっているT.Oさんに

- 国際政治学の魅力

- なぜこの分野で研究するようになっていったか

などについてお聞きしていきます。

Profile

T.Oさん

論文:「国際貢献」・「国益」における言説分析、自衛隊派遣に関する政治運動の分析 etc.

出身:長崎

好きなスポーツ:サッカー

研究分野-国際政治学とは何か

[voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/interview_icon.png” type=”l”]こんにちは!国際政治学を主に研究なさっているT.Oさんにどのように研究する道へ歩んでいったのかなど伺いたいと思います。今日はよろしくお願いします![/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/10/DSC07203-6.jpg” name=”T.O” type=”r icon_blue”]いえいえ。こちらこそよろしく。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/interview_icon.png” type=”l”]T.Oさんの専門分野は国際政治学ということですが具体的にはどのような分野なんでしょうか?[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/10/DSC07203-6.jpg” name=”T.O” type=”r icon_blue”]国際政治学はその名の通り、国際的な政治に関わることを研究するんだけど、「戦争や紛争がなぜ起こるのか?軍事的であれそうでないであれどうすれば平和を構築できるのか?」みたいな戦争・紛争研究が主になされているかな。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/interview_icon.png” type=”l”]国際政治というと戦争や紛争などもそうですが、国同士のやり取りといったこともありますよね?[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/10/DSC07203-6.jpg” name=”T.O” type=”r icon_blue”]もちろん、国家間の外交をどのように行うかといった外交研究も主な対象になっているね。グローバル化が進む中で政治、経済、歴史、文化といったいろいろな背景を持つ国々が浮き彫りになったことで複雑な関係を紐解くものとして研究が進んできた側面があるかな。[/voice]研究対象-政治における言説分析

[voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/interview_icon.png” type=”l”]T.Oさんはどのような研究を具体的になさっているんでしょうか?[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/10/DSC07203-6.jpg” name=”T.O” type=”r icon_blue”]修士の頃は「国際貢献」って言葉に、博士の今は「国益」って言葉に着目したのだけど、ざっくり言うと政治における言説分析が主な研究対象の一つかな。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/interview_icon.png” type=”l”]そういった言葉は聞き慣れたもののように聞こえて分かるようで分からないのですが、どのような分析なんでしょう?[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/10/DSC07203-6.jpg” name=”T.O” type=”r icon_blue”]それぞれにいろんな背景があるんだけど、例えば「国際貢献」って言葉は英語にしてみると”International contribution”なはずなのに英語圏ではほとんど使われてない言葉なんだよね。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/interview_icon.png” type=”l”]えっ、国際関係のニュースとかで当たり前のように使われている印象があったんですが…ということは「国際貢献」は日本特有の表現だったんですか?[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/10/DSC07203-6.jpg” name=”T.O” type=”r icon_blue”]そうだね。卒論で自衛隊の派遣問題を取り上げたこともあって、政治の現場である国会や政治家、または研究者といった人たちが「国際貢献」って言葉をどう使ったのかってのを見ていったんだ。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/interview_icon.png” type=”l”]なるほど~だいぶイメージが湧いてきました。とすると修士の時は「国際貢献」に着目して、博士である今は「国益」って言葉が政治の現場でどのように使われて、実際にどう影響を与えたのか?ってことを見ていったのですね。[/voice]

国際政治学の分野に進んだ理由

[voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/interview_icon.png” type=”l”]T.Oさんはどうしてこのような研究をなさっていったんでしょう?[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/10/DSC07203-6.jpg” name=”T.O” type=”r icon_blue”]出身が長崎なんだけど、原爆が落とされた地域だってことで、原爆がらみでの教育みたいなのが小中高ってなされてたんだ。そういった経験から漠然と国際政治に興味を持っていったのが最初かな。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/interview_icon.png” type=”l”]なるほど、そんなバックグラウンドがあったんですね…そしたら高校時代の大学選びはサッと決まっていったんですか?[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/10/DSC07203-6.jpg” name=”T.O” type=”r icon_blue”]それが、全然!

サッカーをずっとやってて当時は読書も大してしてなかったから(笑)[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/interview_icon.png” type=”l”]えっ、そうだったんですか!先ほどお聞きした感じだとバリバリいろんな本を読んでるイメージがありました(笑)[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/10/DSC07203-6.jpg” name=”T.O” type=”r icon_blue”]いやいや(笑)

そんなこんなで大学をきちんと選べるほどの知識がなかったから、大学はとりあえず幅広くなんでも学べそうな国際系の学部に進んだんだ。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/interview_icon.png” type=”l”]実際に大学に入ってみてはどうだったんですか?[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/10/DSC07203-6.jpg” name=”T.O” type=”r icon_blue”]政治に限らず幅広い分野を学んだはいいんだけど、それぞれに違ったことを言ってて「なんなんだこれ」って感じでモヤモヤしたんだよね。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/interview_icon.png” type=”l”]幅広い勉強をしたがゆえに、それぞれの「正しさ」を知っていったと。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/10/DSC07203-6.jpg” name=”T.O” type=”r icon_blue”]そうそう。学びながら知識として

「あっ、こういう見方からこういう風に言えるんだ。」

「あっ、こっちからはこういう風に言えるんだ。」

ってのが積み重なるだけでそれ以上でもそれ以下でもないみたいな感覚。

[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/interview_icon.png” type=”l”]哲学なんかでもそうですよね。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/10/DSC07203-6.jpg” name=”T.O” type=”r icon_blue”]モヤモヤする感覚が大学1・2年の頃に常々あった気がする。結局、大学に入っていろいろ学んだはいいけど、取っ掛かりになる部分は自分で見つけていくしかないんだなって。[/voice]大学時代に感じたモヤモヤから今の研究へ

[voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/interview_icon.png” type=”l”]当時に感じたモヤモヤはどうなっていったんでしょうか?[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/10/DSC07203-6.jpg” name=”T.O” type=”r icon_blue”]実はそのモヤモヤが今の研究につながってるんだけど。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/interview_icon.png” type=”l”]と言いますと?[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/10/DSC07203-6.jpg” name=”T.O” type=”r icon_blue”]それぞれの学問がいろいろあるけども、何でもありといったような各々の主張が各分野で乱立されていて、そこで残った違和感が

「それぞれの主張の違いってどこにあるのか?」

「その学問に影響を受けてきた人たちはなんなのか?」

って部分で、そこに一番合ったのが「政治」だったんだよね。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/interview_icon.png” type=”l”]合ったというのはどういった意味ででしょうか?[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/10/DSC07203-6.jpg” name=”T.O” type=”r icon_blue”]「国際貢献」だとか「自衛隊派遣」って言葉が一般的に語られている文脈ってのは基本的に「政治」だからっていう意味でかな。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/interview_icon.png” type=”l”]なるほどー。

お話を聞くといろんな観点から切り込んでいけそうだなって思ったのですが、「どの分野からやればいいんだろう?」みたいな迷いはあったんですか?[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/10/DSC07203-6.jpg” name=”T.O” type=”r icon_blue”]確かに初めて論文を書いた大学3年生当時は「社会心理学」にハマってたりしたんだけど、分野って結局「どっかの偉い人」が名前をつけてそれが他の人たちにも広まったものだからあまりそこに引っ張られはしなかったんだよね。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/interview_icon.png” type=”l”]それほど学問分野にこだわりはしなかったと。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/10/DSC07203-6.jpg” name=”T.O” type=”r icon_blue”]うん。

それよりも自分の問題関心がどこにあって、どの分野で一番その問題を表現できるかって部分にこだわった方がいいこともあると思う。[/voice]

国際政治学から研究をしていく魅力

[voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/interview_icon.png” type=”l”]改めてT.Oさんにとって国際政治学を研究する魅力ってなんでしょう?[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/10/DSC07203-6.jpg” name=”T.O” type=”r icon_blue”]そうだねぇ…取り上げる対象だとか事象、僕の場合であれば「国際貢献」だとか「自衛隊派遣」に関することを解釈して自分なりに意味づけしていくための文脈として利用してやれ!

くらいの感覚かも。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/interview_icon.png” type=”l”]つまり、あんまり形式張らずにあくまで自分が見たい研究対象を社会的状況に意味づけしていきながら解釈を導き出す道具なのが国際政治学だと。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/10/DSC07203-6.jpg” name=”T.O” type=”r icon_blue”]最初から研究者の道にと考えていたわけじゃないのに、こうして修士から博士へと進んで行ったのも、資料と向き合いながら「書く楽しみ」ってのを思うようになっていったからなんだよね。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/interview_icon.png” type=”l”]なるほど。ということは特別、「国際政治学」という枠組みだけで捉えて今の研究活動をしているというわけじゃないということでしょうか?[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/10/DSC07203-6.jpg” name=”T.O” type=”r icon_blue”]「〇〇学!」と堅苦しく捉えるあまり学問が自分の固定観念を植え付けてしまうようなものに気をつけることが大事だと思うかな。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/interview_icon.png” type=”l”]それは大切なことですよね…

最後にこれから学びを深めていきたいという人に何か一言ありますでしょうか?[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/10/DSC07203-6.jpg” name=”T.O” type=”r icon_blue”]自分自身ワクワク楽しむことがとにかく大切だと思うので、下手に型にはまらず、自分の探究心を大事にしていけたらいいんじゃないかなと思います。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/interview_icon.png” type=”l”]今日はありがとうございました![/voice]

T.Oさんによるおすすめ本

インタビューを終えて

終始、落ち着いた様子で質問に答えていくT.Oさん。国際政治学のみならず、幅広い知識から「自分」なりの問題意識を持ち、解決するための問題設定をし、型にはまらずに分析に取り組んでいこうという姿勢を随所に感じる取材でした。

人文・社会科学分野において特にこれからどのような学問を専門として身につけていこうか悩んでいる大学生にとって、示唆に富むお話だったのではないかと思います。

学問だけではなく、それを行う「自分自身とはなんなのか?」といったことを同時に考えさせられたのでした。

「国際政治学」をもうちょっと知りたいと思った方はぜひこちらの記事もお読みください。