専門的な知識や研究内容ではなく、広く学びに携わる・携わった「人」に焦点を当て、どのような経緯を経て今に至るかといったことを探る記事カテゴリー、それが「アカデミックインタビュー」!

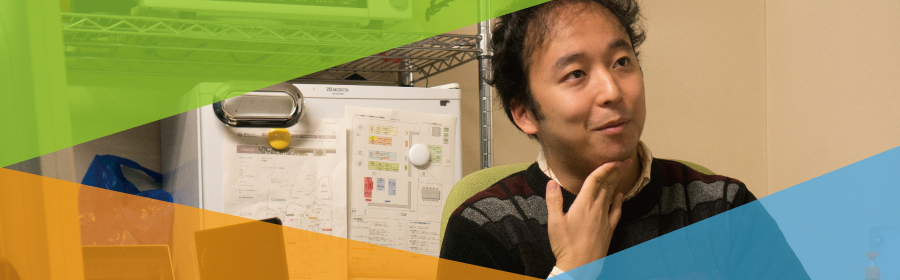

第2回は現在(2016年11月)、筑波大学システム情報系助教大澤博隆さんに

- 研究分野であるヒューマンエージェントインタラクション

- 主要研究であるロボットの擬人化&人狼ゲームの人工知能研究

- 研究に至った経緯・背景

などについてお聞きしていきます。これから「人工知能の研究をしていきたい!」という高校生・大学生必見です!

専門分野:ヒューマンエージェントインタラクション/人工知能研究

論文:ゲームプログラミング大会を用いた集合知的ゲーム、AI 開発手法-人狼知能大会の開催と参加エージェントの分析-(鳥海不二夫, 稲葉通将, 大澤博隆, 片上大輔, 篠田孝祐, and 松原仁) etc.

好きな本:中国古典

研究分野-ヒューマンエージェントインタラクションとはなにか

こんにちは! やや聞き慣れない言葉ながら「ロボット×擬人化」に「人工知能×人狼」と聞くと一体何なんだと、気になって仕方ないのですがいったいどのようなものなのでしょうか?

そうですね、まずは順に説明していきましょうか。

はい、本日はよろしくお願い致します!

確かに分かりにくいんですが、ヒューマンエージェントインタラクションとは簡単に言うと「人間とエージェントとの相互作用を扱う」学問なんですね。

うーん、「エージェント」は何を指すのでしょうか?

「エージェント」は人工知能研究において「自律して動くプログラム」といった意味があります。

なるほど。とすると、「インタラクション」が相互作用のことなので「人」と「エージェント」、つまり自律して動くプログラムの相互作用を扱うのがヒューマンエージェントインタラクションということですね!

…

やっぱり分かったようで分からないのですが具体的にはどのようなものなのでしょうか?

ざっくり言うと、人間っぽいキャラクターを扱う学問という感じですね。

例えば、プリンターが自ら人に説明するなんてことをやっています。

プリンターが自ら説明??それはまたなんでそんなことを・・・

本来はしゃべらない家電がしゃべったら面白いかなって。それにただボタンをいじって操作するよりも分かりやすいですよね。

確かに、苦手な人はなかなか上手く機械を操作できないですもんね。

ロボットが人間の代わりに擬人化して説明してくれるなんて実際にはあまりないと思うのですが、どうやってこの研究を思いついたんですか?

ロボットって結構作るのが難しいんですよ。もともと工学が得意でロボットを作るような進路にしたんじゃなくて、人工知能研究がしたくて大学に入ったこともあって、得意なのはどっちかっていうとプログラミングなんです。そんな経緯もあって、ロボットは作るのが難しいから手の届く範囲で作ってみたかったわけなんです。

やっぱりロボットって作るの大変なんですね。

そうなんです。手とか目をつけるだけなら簡単じゃないですか。それで、ヒューマンエージェントインタラクションといった分野にも進んでいったところがあります。

人工知能からロボット研究にも手を伸ばした経緯

なぜ人工知能研究から擬人化したロボットの研究もするようになったんでしょうか?

人工知能研究がしたくていろいろと本を読んだり人と話していたら、「人工知能やるならコミュニケーション分野が面白いよ。」って言われたんですよね。

コミュニケーションってただ言葉を理解するだけじゃなくて、表情だとか場面だとかいった文脈の理解も合わせてしなきゃいけないことを考えると、とても難しくないですか?

そう、難しい。当時、僕が中高校生だった1998年ごろに人工知能の世界で「身体性」がキーワードになっていると知ったんですね。

「身体性」、と言いますと?

例えば、人工知能を搭載したロボットが実際の経路を探索するっていうのはたくさんの予期しない出来事に遭遇して、その都度適切な判断を下す必要があるからすごく難しいんですよ。そういった意味での「身体性」で、人工知能研究には身体性の獲得が大事だって言われていたんですね。

それでロボットを作ることにもつながっていったんですね。

実際は、なにをしたらいいかよく分からなかったから手に職をつければなんとかなるかなって思ってロボットを作る研究室に入ったとこはあるんですけどね(笑)

研究分野―人狼ゲームにおける人工知能研究とはなにか

戦略的に研究分野を選んだということですが、ではどうして人狼ゲームの人工知能研究をしようと思ったんでしょうか?

人狼ゲームとは、多人数でプレイし、それぞれの配役に従って誰が人狼か推理で当てるゲーム。人狼は1ターンのうちに一人ずつ村人を殺していくことができ、その他の村人は協力してプレーヤーの中に紛れている人狼を見つければ勝ちだが、全滅してしまえば人狼側の勝利となる。対面で行う場合は相手の表情や声色などからもヒントにしながら行い、それぞれの役割に与えられた能力を駆使しながら市民と人狼による心理戦が特徴といえるゲーム。

僕が修士の頃だから、2004年くらいにオンラインでの人狼ゲームが流行ったんですね。僕自身も楽しんでゲームにハマっていたんですが、「読み合いって単純に数値化できないけど、どうやってやるんだろう?」と思ったのが最初のきっかけなんです。

えっ、人狼ってオンラインでもあったんですか?

人狼をやるにはどうしても多人数が必要じゃないですか。だから、大人が楽しむには都合のつく時にできるオンラインが合っててそれで流行ってたんです。

なるほど・・・オンラインで人狼をやるのと実際に対面して行うオフラインでやるのではまったく違いそうですね。

そうなんです。対面ではその場で読み合いをしなきゃいけないわけですが、オンライン上では時間をずっと長く取っていいなど形式がかなり異なります。

ですが、その代わりに人と対面でコミュニケーションできるほどのロボットを作る必要もないですし、なによりオンライン上にデータが大量にあるので、研究がしやすいといったメリットがあったんですよ。

なるほど、人工知能を育てるためにもどうしても大量のデータが必要そうですもんね。

もちろん、対面での研究もやってたりします。例えば、顔の表情で相手を説得する研究ですね。その技術を発展させて将来、「人狼をやりながら誰が人工知能か当てる」なんてゲームもできるかもしれません。

おぉ。それはなかなか面白そうですねぇ・・・

人狼研究といっても一重に人とロボットにおけるコミュニケーションの研究なんですね。

発展的なものとして「いじめ撲滅」にも貢献できるかもしれないという研究も他の先生方と共同でしています。

えっ、「いじめ撲滅」ですか? それは具体的にはどういったものなのでしょう?

教育の現場にロボットを導入することで実際に人間関係が変わるという研究報告があるんですよ。一緒に研究なさっている方がいじめにおける人間関係をモデル化し、シュミレートしていて、その結果を利用すれば「いじめ撲滅」なんてこともできるのではと期待しています。

確かに、人狼みたいな読み合いができるだけの人工知能ができていけば、人間関係のほつれにも介入できるようになっていくかもしれませんね・・・これはすごい!

他にも人狼を模した演劇なんてのも最近あって、演劇者も誰が人狼をやるかはわからないまま即興で劇をし、最後に観客の方にも誰が人狼だったか当ててもらうなんてものもあるんですね。「見せる」というのはまたちょっと違うわけですが、そんなところにも新たな切り口が人狼研究にはあるんです。

なるほどかなり学際的な研究分野なんですねぇ。

さらに他にも「三者間の談話研究」なんてのもやっています。三者間だと「~ですよ」っていう発話は本人に伝えるためじゃなく自分がどう見えるかを考えて言うんです「よ」。つまり、第三者への影響を発言する際に考えていることが読み取れるんですね。

えっ、それは確かに人狼にも関連しそうですが、それってもはや言語学とかコミュニケーション論の領域にもなっていきますよね?

えぇ、ですがあんまり一緒にやる方がいなくて。誰か一緒に人狼の研究を談話分析の観点からやってくれませんか?

研究の魅力とは

人とロボットのコミュニケーションの研究から人狼における人工知能の研究など、非常に多岐にわたる面白いお話を聞けてとても楽しかったです! 最後にこれから大学に入る高校生や大学生に一言いただけますか?

そうですね、いろいろ言いたいことはあるんですが「研究は楽しいよ!」ということを一番言いたいですね。

やっぱりそこなんですね!

はい。もちろん科研費を取ってこいとか研究成果を発表しなきゃだとか、いろんなやらなければならないこともあるんですが、研究内容に関しては何も言われないんですね。ここは企業にいて研究するのとはまた違うんじゃないかと思います。

研究領域はちゃんと自由なんですね。

えぇ。好きなことをできるってのはすごく気持ちいいですよ。なんとか研究者としてやれているので、生存バイアスみたいなものもなきにしもあらずですが(笑)

それは確かにあるかもしれませんね(笑)

改めて、今日はありがとうございました!

大澤さんによるおすすめ本

鳥海不二夫・片上大輔・大澤博隆ほか『人狼知能:だます・見破る・説得する人工知能』(森北出版、2016年)

人工知能学会『AIと人類は共存できるか』(早川書房、2016年)

前者は人狼の人工知能研究に関する本で、後者はSF作家の吉上亮さんとコラボしてできた小説が出版されているので、ぜひお読みになってみてください。

インタビューを終えて

人工知能の研究において、特に「コミュニケーション」という観点を重視された研究をなさっている大澤さんの取材は、分野間を横断するような幅の広い領域を扱っているもので、とても示唆に富むお話を聞くことができました。

そしてそれだけでなく、時流に合わせながらも楽しんで研究を行っていることが印象に残っています。

人工知能が如何に人とコミュニケーションをつなぐ存在となっていくか、それは大澤さんのような研究をなさっている方にかかっているように思えます。

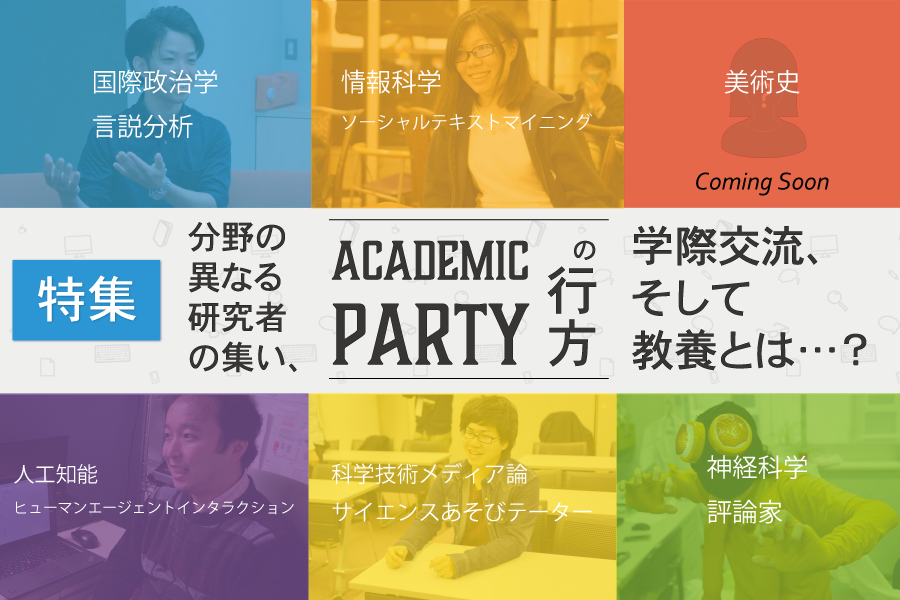

【特集】分野の異なる研究者の集い、『ACADEMIC PARTY』の行方──インタビューまとめ