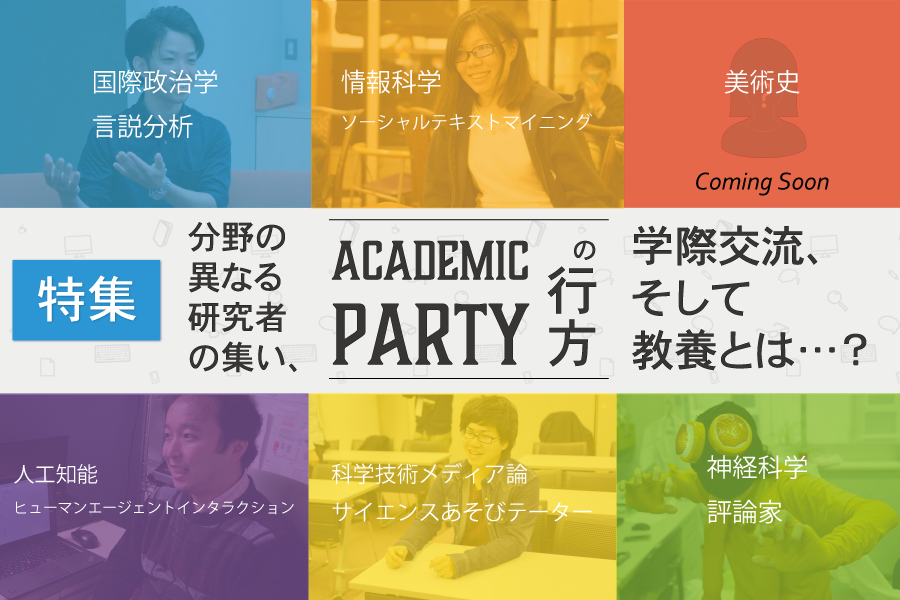

専門的な知識や研究内容ではなく、広く学びに携わる・携わった「人」に焦点を当て、どのような経緯を経て今に至るかといったことを探る記事カテゴリー、それが「アカデミックインタビュー」!

第4回は、筑波大学システム情報工学研究科にてコンピューターサイエンスを専攻している修士課程1年の長城沙樹さんに

- 研究分野のコンピューターサイエンス

- 主要研究であるソーシャルメディアマイニング

- 研究に至った経緯・背景

などについてお聞きしていきます。

Profile

長城沙樹さん

主な研究:エンティティリンキングを用いたTwitterからの知識抽出

好きな物:ハローキティちゃん

さまざまなビッグデータに関する研究

[voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/interview_icon.png” type=”l”]こんにちは!本日はよろしくお願い致します。長城さんが主に研究しているソーシャルメディアマイニングとはいったいどのようなものなのでしょうか?[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/DSC07611-1.jpg” name=”長城” type=”r icon_red”]そうですねー、最近よくいわれるビッグデータ処理の一部っていうのが分かりやすいかもしれない。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/interview_icon.png” type=”l”]ビッグデータっていうのは俗にいう、インターネット上をはじめとして大量に蓄積された情報を解析して、新しい知見を得るといったものですよね。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/DSC07611-1.jpg” name=”長城” type=”r icon_red”]そんな感じかな。ただ、その解釈の仕方ってのは「知識発見」においてであって、解析だけではなく他にもいろいろあるんですよね。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/interview_icon.png” type=”l”]なるほど。どのようなものがあるんでしょうか?[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/DSC07611-1.jpg” name=”長城” type=”r icon_red”]一つに、分析するための処理基板としてどのようなものが必要か研究することです。ビッグデータを処理するためにパソコンの性能を最大限に引き出すような基盤を作らないといけないの。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/interview_icon.png” type=”l”]なるほど。ハードとしての機械ではなく、そもそもコンピューター内の処理をする基盤を研究するのも、大量のビッグデータを解析するのに必要なんですね。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/DSC07611-1.jpg” name=”長城” type=”r icon_red”]二つに、プライバシーの問題もあります。集めたデータをどのように扱うかや、どうやって研究に活かすかってこともビッグデータ研究のうちに入ってくるの。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/interview_icon.png” type=”l”]あっ、確かにプライバシーの問題にも関わってきそうですね。ですが、そう聞くとちょっと社会科学的なものと通じるように思ったのですがどうなんでしょうか?[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/DSC07611-1.jpg” name=”長城” type=”r icon_red”]社会科学とちょっと違うのは、それぞれの目的を実現するためにどうやって用いるかっていうアルゴリズムを研究するから、工学的なアプローチを取っていることかな。[/voice] [aside type=”normal”]科学の分け方の一つに理学と工学があります。理学で重視されるのは自然科学分野における新事実の発見、工学では新技術の開発など何かしらの役に立つものを見出す・作るといったことが重視されます。[/aside] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/interview_icon.png” type=”l”]なるほど。あくまで解析したビッグデータを活用することに焦点が当たっているので、工学的なアプローチなんですね!では、長城さんが主に行っているソーシャルテキストマイニングとはどのようなものなのでしょうか?[/voice]

主な研究―ソーシャルメディアマイニングとは

[voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/DSC07611-1.jpg” name=”長城” type=”r icon_red”]インターネット上にあるテキスト解析とかデータ抽出をソーシャルメディアから行っているからソーシャルメディアマイニングって呼ばれていて、自分はTwitterを主に使っています。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/interview_icon.png” type=”l”]Twitterを主に使っているのはなにか特別な理由があるんですか?[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/DSC07611-1.jpg” name=”長城” type=”r icon_red”]いや、それが特になくて(笑)Twitter使ってるのは大学で使えるのがTwitterくらいしかないからってのが大きいんです。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/interview_icon.png” type=”l”]えっ、そうなんですか?やはりソーシャルメディアというと、先程も上がったようにプライバシーの問題とかありそうですもんね。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/DSC07611-1.jpg” name=”長城” type=”r icon_red”]そうなのよ。Facebookは公開されてないんですよね。だから、大学の研究者だとTwitterのデータを使っている人も多いんじゃないかな。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/interview_icon.png” type=”l”]なるほど。だからTwitterだったんですね。では、Twitterのデータを使って具体的にはどのような研究をしているんでしょうか?[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/DSC07611-1.jpg” name=”長城” type=”r icon_red”]エンティティリンキングっていう手法を使って、TwitterとWikipediaのデータをリンクさせた概念抽出みたいなことをしてるんだけど。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/interview_icon.png” type=”l”]…解説お願いします。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/DSC07611-1.jpg” name=”長城” type=”r icon_red”]まず、エンティティリンキングってのはWikipediaみたいなデータベースと実際にTwitterでつぶやかれたことばをつなげる方法みたいにざっくり理解してくれれば良くて。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/interview_icon.png” type=”l”]なるほど。データベースとWeb上に書かれた単語をつなげることができると。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/DSC07611-1.jpg” name=”長城” type=”r icon_red”]そう。それで、Twitterからの概念抽出ってのは、例えばTwitterに「黒田引退」ってことばが大量に流れた際に、Wikipediaにある「広島カープに所属する黒田選手」と分かるようにリンクさせる研究って感じかな。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/interview_icon.png” type=”l”]なるほど。でもそれって文脈を理解しなきゃいけないってことだから、なかなか難しそうですね。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/DSC07611-1.jpg” name=”長城” type=”r icon_red”]Wikipediaってリンク構造なんかから似ている記事同士を判断可能になってるんだ。それを利用してツイートみたいな短い文章も機会的に理解可能にしてみようとしてるの。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/interview_icon.png” type=”l”]その研究はどのように応用されているんでしょうか?[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/DSC07611-1.jpg” name=”長城” type=”r icon_red”]例えば、今流行になってるトピックをTwitterから精度の高い抽出ができるかもしれない。他にも、Twitter社をはじめとした広告業界といった関連企業にユーザーのより多角的な分析を可能にするとかあります。[/voice]研究するに至った背景

[voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/interview_icon.png” type=”l”]どうしてそのような研究をするに至ったんでしょうか?[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/DSC07611-1.jpg” name=”長城” type=”r icon_red”]二つ理由があって、一つは今何が流行っているか知りたいってこと。例えば、つくば市で不審者が現れたみたいな速報性のあるニュースを適切に飛ばせれば有用だなと思っているんだよね。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/interview_icon.png” type=”l”]なるほど。エンティティリンキングの手法を発展させれば、ニュースの最適化と配信ができそうですね![/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/DSC07611-1.jpg” name=”長城” type=”r icon_red”]もう一つは、政治における意見集約って難しいけど情報工学の力でなんとかできないかって思ったの。メディアからユーザーは情報を受けることしかできなかったのが、今では情報を発信する側にも簡単になれるようになったよね。だから、それを上手く活用できればいいなって思ったんです。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/interview_icon.png” type=”l”]意見集約にですか。それはとても面白い観点ですね!やはり、工学というと、如何に社会に役立てるかといった実践的な側面が強いのでしょうか?[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/DSC07611-1.jpg” name=”長城” type=”r icon_red”]確かにうちの研究室なんかもそうだけど、社会のニーズを重視する傾向にあるかも。国際会議の論文とかでも、「誰に、なんのため」って部分が結構重要視されてるんです。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/interview_icon.png” type=”l”]長城さんはやはりそういった点を重視して今の研究を選んだのですか?[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/DSC07611-1.jpg” name=”長城” type=”r icon_red”]私もそれは最初からあって選んだんだけど、かといって必ず社会に役立てなきゃいけないとは思ってないかな。あくまで私の場合。[/voice]大学に入った理由と志望の変化

[voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/interview_icon.png” type=”l”]ここまで研究内容からその理由など伺ってきましたが、どうやって大学選びをしたんでしょうか?[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/DSC07611-1.jpg” name=”長城” type=”r icon_red”]実は最初はコンピューター犯罪捜査官になりたかったんです。だから、大学では情報セキュリティを学ぶつもりで来たの。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/interview_icon.png” type=”l”]それはまたなんでなのでしょう?[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/DSC07611-1.jpg” name=”長城” type=”r icon_red”]うーん、当時、情報の流れってのが加速する中でそういったことをしたいと思うようになったんだと思う。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/interview_icon.png” type=”l”]いつ頃からそのように思っていたんでしょうか?[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/DSC07611-1.jpg” name=”長城” type=”r icon_red”]小学校6年生のときから警察官になりたかったんだよね。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/interview_icon.png” type=”l”]そんな前から!それがなぜ今はソーシャルテキストマイニングという分野に進んだんでしょうか?[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/DSC07611-1.jpg” name=”長城” type=”r icon_red”]自分がやりたかったことをやるにはネットワーク系の知識が必要だったのだけど、あんまり惹かれなかったんだよねぇ…[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/interview_icon.png” type=”l”]それはまたどうしてなのでしょう?[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/DSC07611-1.jpg” name=”長城” type=”r icon_red”]学部の基礎勉強って、実際にこう使っていますというまでに長い隔たりがあって止めちゃったんだよね。あんまり先が見えなかったというか。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/interview_icon.png” type=”l”]なるほど。ということは研究室選びの段階ではもう変わっていたんですね。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/DSC07611-1.jpg” name=”長城” type=”r icon_red”]ちなみに、研究室はいくつか見る中で先輩が似たような研究をやってて「これだ!」と思って決めたんだよね。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/interview_icon.png” type=”l”]研究室の先輩が何やってるかって重要ですよねぇ。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/DSC07611-1.jpg” name=”長城” type=”r icon_red”]基礎と実践が垣間見えるように、もっとオープンラボとか開けばいいのにね。[/voice]コンピューターサイエンスに興味のある初学者に向けて一言

[voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/interview_icon.png” type=”l”]では、コンピューターサイエンスに興味のある高校生といった初学者に向けて、なにか一言あればお願いします。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/DSC07611-1.jpg” name=”長城” type=”r icon_red”]院生みんな言うと思うんだけど。数学は頑張ってね!

ってことかな。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/interview_icon.png” type=”l”]基礎の重視に尽きるところはありますよね。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/DSC07611-1.jpg” name=”長城” type=”r icon_red”]うん、行列の固有値とか偏微分を習っていたときに、自分が院生になってやりまくるとは思わなかったよ(笑)もっと基礎の重要性を伝えるといいかもねぇ。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/interview_icon.png” type=”l”]なかなか習っているときは、想像できませんよね。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/DSC07611-1.jpg” name=”長城” type=”r icon_red”]最初の段階、例えば概論の段階で最新の研究と基礎をつなげるようなイントロダクションをすることは重要だなと思っているよ。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/interview_icon.png” type=”l”]よく分かります!このメディアでもそんなところに焦点を当てられたらなぁと思いながら運営をしております。本日は貴重なお話ありがとうございました![/voice]

おすすめの一冊

[colwrap] [col2]

[/col2] [/colwrap][voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/DSC07611-1.jpg” type=”l big icon_yellow”]最初の本は基礎的なものを習ってるけどどういう風に応用されているか知りたい方!次の本はビッグデータ研究や今流行の人工知能の話が一般向けに語られている本です。[/voice]

[/col2] [/colwrap][voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/DSC07611-1.jpg” type=”l big icon_yellow”]最初の本は基礎的なものを習ってるけどどういう風に応用されているか知りたい方!次の本はビッグデータ研究や今流行の人工知能の話が一般向けに語られている本です。[/voice]

インタビューを終えて

ビッグデータとしてのTwitterをWikipediaとリンクさせる研究をなさっている長城さん。そうした研究をする背景には「社会の役に立ちたい」という思いがあったのでした。

そして、そうした思いを抱いたその先の背景にはコンピューター捜査官になりたかったという目標がある。道は違えど、目指す先にはいつも「誰かのために」という長城さんならではの思いがあったことを強く感じさせるインタビューでした!

基礎から応用へのつなぎ目といったように、どうしても専門に隠れてしまいがちな学問の意義になにかしら光をさせないかと改めて思うのでした。