突然、何かを悟ったかのようにいつもより目を開きながら少し俯きじっと考え込む学部生の姿に何か心を揺さぶられました。これはゼミで卒論の追い込みに向けて4人ほどのグループとなって相談会をしていた時の出来事です。そのテーブル、その時間では「就活の通過儀礼性」をテーマにした卒論について、学部生と僕(院生)が入り混じってことばを交わしていました。「就活の辛さ」が話題にあがった時、僕は「多くの学生にとってははじめて生の自分をさらけ出して“評価”されるから辛いんじゃないかな」と自論をふと語ってしまいました。その瞬間、何かに気づいてしまったかのように考え込む姿を見せたのが冒頭のそれでした。

こうした日常の瞬間が積み重なって「ゼミ」だとか「大学」だとかいった生活が形作られています[脚注1]。人によってその経験は千差万別です。ですが、多くの日本人学生にとって「ゼミ」と呼ばれる中で出会す問いかけや、研究を行う上で向き合うプロセスはなにか「共通」したものとして浮かび上がるのではないでしょうか。

例えば、そうしたゼミでの議論、口頭の発表、研究を練り上げる上で必要な研究計画の作成や発表に向けたレジュメの作成等々は「型」として磨くことができます。そのやりとりは個々具体的ではあれど、ある程度共通して「ゼミ」と呼ばれる経験が生まれ、共通の認識となっていくものです。

こうした「ゼミ」はあくまでも大学における「制度的」なゼミとも言えます。実際は、しょうもなさそうな雑談ややりとりの中で「そのゼミっぽさ」が作られていくし、ゼミじゃないところでも「ゼミっぽい」語りは生まれます[脚注2]。

この記事ではそうした「ゼミ」と「ゼミっぽさ」の界面(≒インターフェース)について少し考えてみます。「ゼミっぽさ」を考えることで、「ゼミ」だとか「大学」を捉え返すための視点が生まれるのではないかと思うからです。とはいえ、まだぼんやりと考え始めたばかり…今回はそのぼんやりとしたものをことばにしてみます。何か「ゼミっぽさ」について、思うことがあればぜひ教えてください。ではお手柔らかによろしくお願いします。

としちる。大学院生(博士)。専門は談話と言説を包括して扱うディスコース研究(言語人類学、記号論)。

ゼミっぽさ

もう少し具体的に「ゼミっぽさ」をことばにしてみると、「ゼミナール(あるいはラボ・研究室)」のメンバー同士のように日頃感じていることやその背後にある「問」を素朴に考えられる関係性のことを指しています。「ゼミっぽい」関係性は、ある程度普段所属している「コミュニティ」の外に飛び出した経験がある大学3, 4年生・大学院生・研究者なら、思い返すといたるところにあったのではないでしょうか?

日常の中で行うこうした何気ない関係性というものは、意外に言語化されていないものです。ですから、僕はそれを「ゼミっぽさ」と名付けました。

名付けてはみたものの、「ゼミっぽさ」を考えるためには、そもそも

「ゼミとはなんなのか?」

「ゼミを成り立たせている条件ってなんなのか?」

「ゼミで何をしているのか?」

「ゼミとゼミっぽさの間には何があるのか?」

等々、いろいろと整理していく必要がありそうです。こうして「ゼミっぽい」関係やそれがうまく成り立つ条件を考えてみると、自然と「大学で行う研究の‘‘プロセス’’」が描かれ、それと同時に個々の状況を改善する手がかりをことばにしていけそうです。

このように考えてみると、「ゼミっぽさ」は単にふまじめに「お仲間同士のじゃれあい」に堕する関係を指すのではなく、あくまでもまじめに「研究をする」という関係を指します。つまり、「研究という‘‘プロセス’’」に対して、まじめにふまじめな両義的関係性を孕んでいるのが「ゼミっぽさ」です。

ゼミのインターフェース性

対人関係のインターフェース

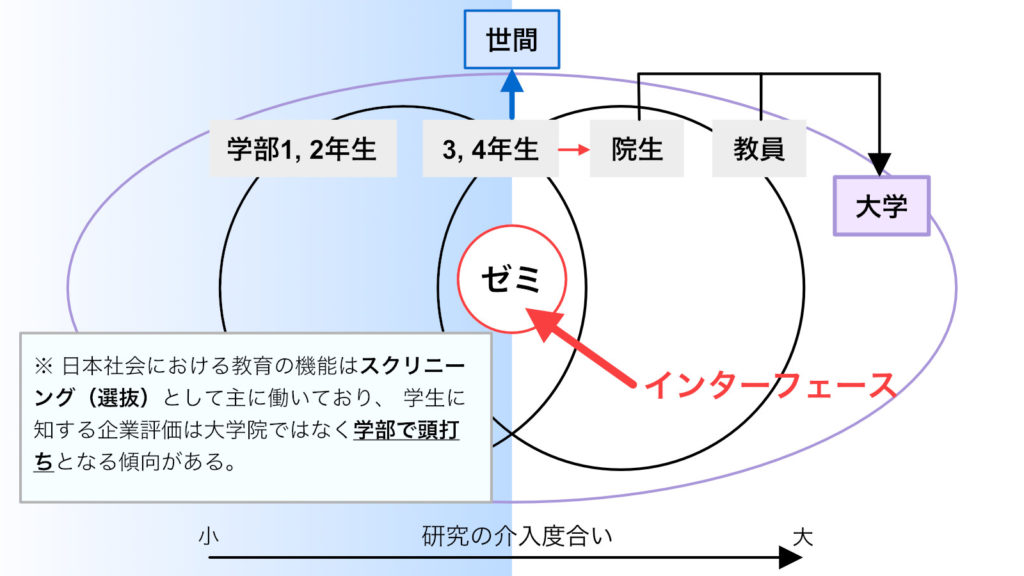

ゼミは、(比較的)まじめに研究に取り組む教員や院生と(比較的)研究には必ずしもまじめではない学部生が入り混じった場です。それを表したのが下記の図1です。

ゼミの構成メンバーやその成立している条件をあげてみましょう。まず、ゼミのメンバーには「指導教員」がおり、学生には「院生」「先輩学生」「同期」「後輩学生」がいます[脚注4]。ゼミでは、「教員」と「院生」は「研究者」として研究論文の執筆に向けて励み、「学部生」は卒業論文の執筆に向けて勉強や調査、さらには普段の授業から将来に向けた就活をしているかもしれません。先輩は後輩の姿を見つつ、面倒見がいい「指導教員」はオフィスアワーを設けて学生生活や研究内容の相談時間を設けてくれているかもしれませんし、まったく面倒を見ずに放置しているかもしれません[脚注5]。

学術的なインターフェース

こうした一つ一つの生活状況は各々のゼミに応じて異なっていることでしょう。しかし、おそらく広く共通していることは「研究」に関することは対人的な非対称性ではなくその内容の妥当性や独自性が問われるのではないでしょうか? つまり、研究に関する「知識」「(先行研究の)理解」「問」「調査」「分析」「結果(の考察)」のディスカッション(あるいは雑談)は「フラット」になされうるものです。

こうしたコミュニケーションがいつもいつも「正しい姿」ではありませんが、少なくともこのように「ゼミ」ではことばを交わすことが一つの「規範(適切なふるまい)」です。ですが、なぜそのようなコミュニケーションを行うことが「適切」だとされているんでしょうか? そして、そのようなコミュニケーションを行なっていることはどの程度(社会的に)共有されているのでしょうか? こうした状況、背景を一つひとつ言語化していくと、「塾」「サロン」「スクール」との違いが見出せそうですね[脚注6]。

「ゼミ」が「ゼミ」である理由として重要なのは、やはり「研究」を行うために教員であれ院生であれ学部生であれ「学び合う」関係にあることです。知識量、経験値は差異があるのは当たり前ですが、少なくとも共同的にそれらを分け合いつつ、学びを深めようとする姿勢が「許容」される関係性です。

文化的なインターフェース

「ゼミ」と呼ばれる営みが世界各国で共通してあるわけではありません。ゼミが設けられたのは「研究」と「教育」の一致を掲げた近代国家形成期のドイツです。日本の大学は教育制度としてはドイツ(広くヨーロッパ)を見習い、資金的な制度はアメリカを見習って形成されていると言われます。

歴史的な系譜と制度的な条件とが絡み合いながら形成されるのが、日常における慣習や規範といった文化です。日本語話者は「主観的状況把握」がなされる傾向がある一方、英語話者は「客観的状況把握」をする傾向にあることが言語コミュニケーション研究ではしばしば指摘されます[脚注7]。雑に言ってしまえば、対人的な関係性を言語コミュニケーションを介して作る上で、日本語話者はあいまいな距離関係(話すその場に溶け合うような)を好み、英語話者は自立した「個」を起点にはっきりした主張やことばを好みます。

基本的に「学問」は西洋を起点に発達してきたことを踏まえ、「客観的」かつ「普遍的」な研究を行う志向性が強い学問にはそうした文化的な関係性があると言えます。「ゼミ」という場ではあくまで「研究」を行う場ですから、「客観的」かつ「普遍的」なことを求められる傾向が強まります(分野のイデオロギー的特徴や教員、学生の個性にもその特性の発揮する状況が異なりますが)。仮に大学以前の教育の中で自身の意見を相手に向けてことばを交わす経験をしていない学生の視点から見ると、「ゼミ」という場は文化的なインターフェースとしても考えられます。

はてさて、その上で「客観的」かつ「普遍的」であろうとする学問を強調して「教える」「行う」といったことには、何かもっと根源的な言語コミュニケーションを介した文化形成という視点も得られそうですね[脚注8]。

おわりに

まじめな「研究者」とふまじめな「学生」が出会す結節点として「ゼミ」があり、そこで培われた「ゼミっぽさ」を外部に運び出す「媒介」を活性化する、そんなことを夢想しながら「ゼミ」と「ゼミっぽさ」について考えてみました。だいぶ荒っぽさがあることは否めませんが、個人的にこの「ゼミっぽさ」という視点を得てからなんだか単純にテンションが上がっています。

「あっ、これだ俺が考えたかったことって…」

そんな気づきを得る瞬間、長いことことばにならずもやもやしてた中で「これ面白いのでは!」と知識・思考・経験が繋がる瞬間を求めて僕は何か今日も考え事をし、読書にふけり、こうした文字を書き、誰かとだべっている気がします。

なにか「好奇心」が胸を騒がし、そうした「面白さ」を求めてしまうんです。もちろん、研究を行いながら「社会的意義」だとか「研究としての意義」はめちゃくちゃ考えるんですが、根源的なのはやはり「好奇心」です[脚注9]。

ところで、そんな僕の研究テーマは「自己責任論の批判的分析」です。なので、こういうのもなんですが「めちゃくちゃまじめ」で「人の命の是非に関わるやりとり」という重いテーマです。

しかし、「責任」を「responsibility(≒応答性)として捉えると、状況の中で絶えず揺れ動く「自己」に「応答」する「責任」についても考えてしまい、必ずしも「自己責任」という概念そのものを批判的(≒否定的)に捉える気になりませんでした。

「ゼミっぽさ」とはまさにそんな「自己責任」が問われる場と関係です。「自己責任論の批判的分析」とともに「自己責任の読み替え・編み直し」の可能性を孕んだものとしてこの「ゼミっぽさ」を捉えつつあります。

以上で僕の記事は終わりです。ADVENT CALENDAR 2019では無事に25記事が集まりました。これら記事がまた誰かにとっての学びの連鎖になれば、運営者としてはうれしい限りです。Share Studyも良い連鎖を紡げるような役割を果たせればなーと思っています。また皆さんと忌憚なきお話ができるとうれしいです。

ではでは!

脚注1 昨今、「大学改革」の問題点がさまざまに議論されているが、そうしたことを学び、実践的に取り組むという姿勢は「教員」や「学生」には、それよりも「研究をしたい」「面倒ごとに巻き込まれたくない」と素朴に考えるのではないかと思う。実際、競争の厳しさが増す研究環境の中では、「業績」をあげることに視野が絞られる(グローバルな競争にさらされより一層、見えない危機感を抱きがちである)。「大学」の問題は「大学」だけではなくむしろ「社会システム」的な問題であるならば(就活制度、企業と労働の思惑が入り混じったライフスタイル、福祉制度、教育制度 etc.)、むしろその「外側」に広がりを持ち得る視座が必要なのではないか。そしてその視座の基盤を作り上げることを考えながら「ゼミっぽさ」という概念を編み出した。「大学」に関わる問題は根深く、本質的な改善を願うならば時間をかけざるを得ない。そこでさまざまな主体が入り組む「ゼミ」からその改善を図ることを考えるようになった。その経緯は脚注2を参照。

脚注2 この「ゼミっぽさ」という概念は、編集者瀬下翔太さん(@seshiapple | Twitter)のnote「“おうち性”に関する展示をやるよ(7/20-8/8)」を読んでしばらくしてから思い浮かんだ。この取り組みではメディアプロジェクト」Rhetorica」が関わる「The Exhibition Of HOMEFUL −New Home, New Hope.−〈#2 HOMENESS〉featuring Rhetorica」で展示として披露されている(瀬下さんの当サイトのインタビュー記事で「Rhetorica」の活動や個人的背景についてなど取り上げている; 地域×批評で呼び起こす文化運動―編集者瀬下翔太さんへのインタビュー)。ここでいう「おうち性」とは、「実家っぽい」空間を指す(らしい)。例えば、瀬下さんは「無駄に広いファミレス」や「カラオケ」などの空間にも「安心」を覚えるという(わかる)。この「おうち性」を「郊外論」と結び付けようとする瀬下さんと同じくRhetoricaメンバーのtomad氏は、都市の中にある「実家っぽい」ものに興味があり、ファミレスのような場所のその安心感は「部室にしているだけ」としてその指摘に瀬下さんは驚きを得たことを述べている。このようなやりとりの中で「ある場所性(時空間性)」に宿り得る「場所っぽさ」の詩的な拡張が生まれ得るという視座を獲得した。もちろん、それは局所的なものであり、なんでもかんでも拡張しえるというものでもない。けれど、その感覚はその時空間に想定できる条件をあげていくことで投射され、それをもってその条件を読み替えする視点を提起しえるのではないか、と思ったのである。そこでぼやんと浮かび上がったのがこの「ゼミっぽさ」だ。

脚注3 日本社会における大学の教育的機能は「スクリーニング(選抜)」として主に働いており、学部生までで就職活動にあたっての教育的価値が頭打ちであることが山口裕之(2017)『「大学改革」という病――学問の自由・財政基盤・競争主義から検証する』で指摘されている。

脚注4 ADVENT CALENDAR 2019、8日目の記事「しみったれた日常をリフレッシュする風はいつも外からやってくる」でタイトルで述べられているようにまじめな研究者にとってふまじめな学生はいわば「他者」である。東浩紀(2017)の『観光客の哲学』では、「誤配の哲学ゆえの憐れみの哲学」という主張が最終的には展開されるが、東はレヴィ・ストロースが「憐れみ」をいち早く見出したルソーを人類学の創始者として言及したことを引き合いに、「観光客の哲学とは小さな人類学者の哲学であるべきだという提言として要約できるのかもしれない」と脚注にて言及している(ibid., 2017: 74-75)。人類学の基本は内外の「他者性」と向き合うことにある。その「他者性」や「社会文化的状況」に向き合った上で、どのようにその状況を読み替える視点があるのかを実践的に探求しもする。そうした視座から「教育学」や「社会学」としてではなく(もちろん、それら学問であるからこそ捉えらる視座があるという前提で)、この「ゼミっぽさ」について人類学的に考えてみたい(ここでいう「教育学」「社会学」「人類学」といった言及は対象や条件を絞れば、融解するようなカテゴリーでもある)。

脚注5 シェアスタッフのひらっちから「あまり学問的な経験がそれまでなかった学生にとってはゼミで誰かに批判される経験って辛いものとして映るものの、同時に卒論を書かなければ卒業できないということもあって辛くともゼミに参加しなければならない、という状況が生まれているんじゃないか」とコメントをもらった。同じくひらっちから、「ゼミでの強制性?が卒業後は世間へ出ていくように働くし、大学3, 4年生はどちらに進むのかの見極めの場としてゼミを捉えているんじゃないか」とコメントがあるように、この「見極めの場」の判断としてどのようなプロセスがあるのか、をエスノグラフィックかつ社会学的に考える余地があるだろうと思う。

脚注6 かつて僕は「学問を学ぶとはどういうことなのか?―人文社会科学を研究する意義 | Discourse Guides」で、学問とは「問いを学ぶ→問いを作る→問いを解く」の連鎖であることを大上段に書いた。このような知的態度はかなり「まじめ」なものだと思うが、それだけくそまじめにやらないと研究にならないのもまた事実で、そうしたことに取り組むのが研究という営みの一つの重要な側面である。今、地域におけるリアルな対人接触だけでなく、ネットワークコミュニケーションを介してさまざまな共同体が作られ、中には自ら「大学」「アカデミア」と呼ぶものも生まれている(例:Newspicksアカデミア)。こうした状況と同一的に「大学不要論」といったものが噴出する昨今、「研究」からではなく「ゼミ」から「学問」を考え、その独自な意義を捉えたく思う。こうした問題意識は、「学問の公共性」という議論とも接続されえると考えている。

脚注7 郡伸哉, 都築雅(2019)『語りの言語学的/文学的分析』や井出里咲子(2017)「ことばの研究における自己観と社会思想-場の理論からの展望」(廣瀬幸生他編『三層モデルでみえてくる言語の機能としくみ』、179-198頁、開拓社)などを参照。なお、筆者は「言語」そのものが「主体の認識」を規定するといった本質主義的な見方は取っていない(上述したものがそのような見方を必ずしも取っているわけでもない)。そうではなく、「言語(象徴的記号体系/実際に用いられる言語コミュニケーション)」「(時空間性・記号過程で構築される)主体」「(連続的かつ一回性の)行為・出来事」の三角項が複層的・動態的に絡み合う「プロセス」とそこに共通・共有される「反復」に「文化」を見出している。

脚注8 ここで文化的なインターフェースとして言及しているのは「主体」に関する問題を問うためである。いくら客観的・普遍的な「研究」の価値を叫んでも、異なる文化的主体(例:日本的自己)として生きる人にその価値がそのまま受け入れられるわけではない。また研究という営みを通して「西洋的」なまなざしが作られてきたことを批判的に捉えてきたのが「ポストコロニアル」と呼ばれる議論である。後期近代社会に移行する中、大学が爆発的に増殖すると同時に多様な社会の姿が現れ(グローバル化の影響)、学問の専門化が進んできた。こうした状況を「学問のタコツボ化」と揶揄する言及もあるが、ここで問題視しているのは「領域横断性」の狭まりと「学問的革新性」が生まれにくいことではない。そうした問題視は基本的に「研究」する「主体」にとっての問題だからである。ここで問題視しているのは、「研究者(類似した志向性を持つ者)」から「生徒 – 学生(非研究関心を持つが学ぶ主体)」との接触の中で、「どんな状況(歴史社会文化)」で「どんなコミュニケーション」が交わされる中で「どんな主体」の揺れ動きがあるのかであり、その読み替え・編み直しの条件を探ることを基点に考えている。

脚注9 戦後直後に名が知られた代表的知識人に丸山眞男がいる。丸山は、「アカデミズム」と「ジャーナリズム」の境目で言論を発した左派的知識人である。そんな丸山が「ジャーナリズム」から身を引き、「アカデミズム」に撤退する経緯が西村稔(2019)『丸山眞男の教養思想―学問と政治のはざまで―』で描かれている。その中で印象的だったのが、丸山は「(1963年の<基礎科学モデル>と重なり、さらには敗戦後の<学問自身の社会的使命>や「科学の実践性」といったものの共通点を言えば)学問は卑近な実践性を追求するのではなく、ただ結果として、いつかどこかで役に立てばよい、ということだ。それゆえ、「遊びの精神」とは換言すれば、学問的認識の原点しての「見ることの面白さ」、「知的好奇心」のことだった」と西村(2019: 412)がまとめていいる点だった。この論考では、「教養(ディレッタント、テオリアとプラクシス、専門バカ etc.)」に関する丸山の思想が「ジャーナリズムからアカデミズムへの撤退」という状況を描写しつつ、歴史資料から丹念に読み解かれている。また、文化的な「しつけ」と学問的な「しつけ」に関する論も面白い。「人間とは礼的動物であるという江戸時代の儒者の定義のなかには、その重大な歴史的制約をもこえて、一片の真実がある。それはたんに道徳の問題でなく、文化一般の問題である。文化は混沌を形式にまで整序するところに成り立つからである。その意味で「文化」は“あそび”の精神と関係がある。形式や型をそれ自身としてエンジョイするところに文化生活がはじまる。しつけとは型への訓練である。学問のしつけとは学問の型へ訓練することである。大学はそういうしつけの道場である。(丸山眞男講義録⑥: p.181)」。日本思想を読み解きつつ、実践的に言論を展開した丸山眞男がアカデミズムに「遊びの精神」を見出し、かつそこに「文化的しつけ」とのアナロジーを見出しているのは単純に興味深く、その精神を持つ「テオリア(無責任な観察者)」的な姿勢はハンナ・アーレントの提示する「公共性」とも重なり、2018年のADVENT CALENDARで取り上げた「教養と視養」の議論を視野に入れつつ、今回の「ゼミっぽさ」を考える上でも重要な示唆があると思い、脚注で長々と取り上げた。