本記事は「地域志向教育実習プログラムSUIJI-SLP(Six University Initiative Japan Indonesia-service learning program;スイジ)」をプログラムに参加した学生視点による「言語化」と「検証」に向けた全6記事における4記事目となります。前回の記事では、矢野諭稔さんがSUIJI-SLPを通じて、学ぶ楽しさを感じたことを語ってくれました。

今回の記事では、卒業後に実習地である、安田町で就農される岡本さんにインタビューをします。その出会いのきっかけとなった一回生時におけるSUIJI-SLPについてお聞きします。

安田町への就農へ

[voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/12/39_kochi_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”l”]今回は高知大学農学部の4回生で、学生団体安田の食応援隊を設立された岡本さんにインタビューしたいと思います。早速ですが、安田の食応援隊はどのような学生団体ですか?[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2019/04/icon-okamoto.jpg” name=”岡本” type=”r icon_blue”]安田町で畑を借りて農作業を行いながら、地域の人との交流を行っています。SUIJI-SLPで安田町を訪れて、プログラムだけじゃくてもっと関わりたいと思い、安田の食応援隊を立ち上げました。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/12/39_kochi_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”l”]岡本さんは四回生ですが、卒業された後は安田町に住むことにしたんですよね。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2019/04/icon-okamoto.jpg” name=”岡本” type=”r icon_blue”]そうです。安田町で知り合った農家さんが格好良かったので、農家になろうと思いました。卒業後はナス農家になるための研修に行きます。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/12/39_kochi_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”l”]その挑戦を応援しています。今日はそんな安田愛にあふれる岡本さんにインタビューしていきたいと思います。[/voice]

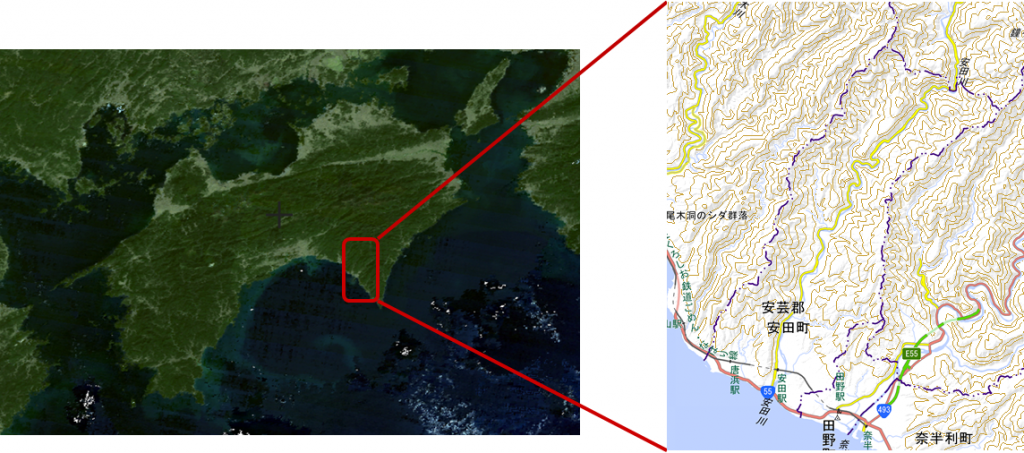

図1:高知県安田町 地理院地図(国土地理院)を利用して表示

見て、聞いて、体験する

[voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/12/39_kochi_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”l”]岡本さんは一回生の時にSUIJI-SLPに参加されましたよね。参加した理由は何ですか?[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2019/04/icon-okamoto.jpg” name=”岡本” type=”r icon_blue”]初めての大学生活の夏休みだから、大学生にしかできない学びが得る事ができないかなと思ったのがきっかけ。あとは、プログラムの説明会に行ったときに、楽しそうと思ったからかな。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/12/39_kochi_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”l”]最初から地域や海外に興味をもっていたから、というわけではないんですね。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2019/04/icon-okamoto.jpg” name=”岡本” type=”r icon_blue”]そうだね。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/12/39_kochi_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”l”]実習期間中はどのような活動をしましたか?[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2019/04/icon-okamoto.jpg” name=”岡本” type=”r icon_blue”]とりあえず地域を歩き回っていろんな人に話かけたよ。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/12/39_kochi_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”l”]地域の事を知るには、地域を歩き回るのが基本ですよね。僕は最初のころは人見知りなので、話しかけるのが苦手だったのですが…。岡本さんはどうでした?[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2019/04/icon-okamoto.jpg” name=”岡本” type=”r icon_blue”]私も最初は得意ではなかったけど、好きになったな。SUIJIに関わってから、自分が変わったと思う。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/12/39_kochi_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”l”]得意ではなかったんですね。なぜ、好きに変わったのでしょうか?[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2019/04/icon-okamoto.jpg” name=”岡本” type=”r icon_blue”]地域の人の話を聞いて学べるのが楽しかったからかな。あとは、地域の人に話を聞いても断られるのが少なかったのもあるかも。もちろん、裏で先生が学生が話を聞きに来るんでという根回しがあったと思うんだけど。そういう成功体験の積み重ねから楽しいと感じて、フィールドで話しかける事ができるようになったのかな。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/12/39_kochi_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”l”]たしかに、成功体験は大事ですよね。最初の一歩がうまくいくと、次の一歩が踏み出しやすくなりますから。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2019/04/icon-okamoto.jpg” name=”岡本” type=”r icon_blue”]地域の方々に話を聞く中でも特に食文化、例えば郷土料理とかの話を聞くのがたのしかった。その土地にある物を使って、工夫をしていたところが面白かった。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/12/39_kochi_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”l”]安田町の郷土料理には例えばどのようなものがあるんですか?[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2019/04/icon-okamoto.jpg” name=”岡本” type=”r icon_blue”]ゆずの果汁をお酢の代わりに使う田舎寿司とかがある。ご飯の上に山菜とか、リュウキュウを乗せてる。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/12/39_kochi_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”l”]なるほど、ゆずの果汁を使う工夫がされているんですね。リュウキュウは高知県以外の人は知らないと思いますが(笑)。リュウキュウはサトイモ目で、芋じゃなくて茎を食べる野菜です。シャキシャキした食感で味噌汁に入れたりします。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2019/04/icon-okamoto.jpg” name=”岡本” type=”r icon_blue”]それを実際に目の前で作ってくれて、すごいと感じた。一緒に作ることもできたし。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/12/39_kochi_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”l”]目の前のリアリティは大事ですよね。SUIJI-SLPの後に安田町で学生団体を立ち上げたのは話を聞いて学ぶのが楽しかったからですか?[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2019/04/icon-okamoto.jpg” name=”岡本” type=”r icon_blue”]そうだね。あとは、地域の人とのつながりを大切にしたいと思ったからかな。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/12/39_kochi_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”l”]地域の人とのつながりを維持したいという事ですかね。なぜつながりを維持したいという思いが生まれたんでしょうか?[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2019/04/icon-okamoto.jpg” name=”岡本” type=”r icon_blue”]やっぱり泊りで十日間過ごしたからじゃないかな。何回も地域の人に会うし。参加した学生はプログラムの後にはたった十日間だけど第二の故郷とか言うようになるよね。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/12/39_kochi_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”l”]言いますね。それだけ、SUIJI-SLPの十日間は思い入れのある体験になった、という事かもしれません。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2019/04/icon-okamoto.jpg” name=”岡本” type=”r icon_blue”]とにかく、「見て」、「聞いて」、「体験して」、学ぶのは楽しかったな。[/voice]十日間で何ができるのか?

[voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/12/39_kochi_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”l”]SUIJI-SLPはサービスラーニングなので、プログラム期間内に地域でサービス(奉仕活動)として課題解決を行いますよね。そのあたりはどのように感じましたか?[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2019/04/icon-okamoto.jpg” name=”岡本” type=”r icon_blue”]最終的には自分たちが地域に来て驚いたことを発表したけど、十日間で何ができるのかと疑問には思っていた。何も知らない学生が十日間で何かをするのはおこがましいという思いがあったな。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/12/39_kochi_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”l”]その点はほかの参加者も言っていました。僕も同感です。そのあたりにプログラムに関する議論のポイントがあるように感じます。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2019/04/icon-okamoto.jpg” name=”岡本” type=”r icon_blue”]根本の所を突き詰めると「人口が減っているから」とかになるけど、その解決とか十日間じゃ無理だと思っちゃう。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/12/39_kochi_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”l”]無理ですよね。今年の実習では、人口を増やすために地域をアピールしないといけない、という思いから地域の紹介のビデオを作るという課題解決を行ったグループがありましたけど、「本当にそれは意味あるのか?」と正直思ってしまいました。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2019/04/icon-okamoto.jpg” name=”岡本” type=”r icon_blue”]それが継続できればいいんだけどね。実習期間は十日間と短いので、物を作るというのは、基本的に間違っていると思う。そもそも、地域の人が学生に何かを求めているといえばそうでもないし。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/12/39_kochi_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”l”]それは地域や個々の人によって違うと思います。僕は「お前らは地域に何をしてくれるんや」と言われたこともありました。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2019/04/icon-okamoto.jpg” name=”岡本” type=”r icon_blue”]私はそういう所があって、継続してつながっていくことが大事なのかな、と思った。継続したら何か見えてくるのかなと。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/12/39_kochi_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”l”]今回の実習の僕らのグループではサービスの部分は「できれば」でいいから、とにかく地域を知ることに重点を置きました。まずは知ることが先だと思ったので。結局、サービスは全然できなかったんですけど。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2019/04/icon-okamoto.jpg” name=”岡本” type=”r icon_blue”]そうなんだ。けど、課題解決をするという目的がないとバカンスになってしまったり、チームのまとまりがなくなってしまったりする可能性もあると思う。あとは、十日間という短い日数のおかげで、ある意味自分たちが地域のためには何もできない、という「無力さ」は学べるとも思う。[/voice]毎年同じことを話すのは疲れる

[voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2019/04/icon-okamoto.jpg” name=”岡本” type=”r icon_blue”]あと地域の方からの声で、「毎年違う学生が来て、毎年同じ話をしないといけないのはしんどい」というのがある。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/12/39_kochi_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”l”]そうなんですね。興味を持ったことを聞くというのは大事ですけど、毎年リセットされると、しんどく感じるのかもしれないですね。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2019/04/icon-okamoto.jpg” name=”岡本” type=”r icon_blue”]情報を共有しておいたほうがいいのかな。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/12/39_kochi_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”l”]僕は先生には自分のレポートは来年度の学生に見せていいと伝えていますが、どこまでそれをやるのかは難しい問題だと思います。地域に対する先入観になってしまうのかなとも思うので。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2019/04/icon-okamoto.jpg” name=”岡本” type=”r icon_blue”]学生は聞いて学ぶのが楽しいけど、地域の人の側は面倒くさいと感じてしまうのか。これは難しい問題だな。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/12/39_kochi_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”l”]そうですね、これから考えていかないといけない問題だと思います。今日はありがとうございました。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2019/04/icon-okamoto.jpg” name=”岡本” type=”r icon_blue”]こちらこそありがとう。[/voice]おわりに

SUIJI-SLPがきっかけとなり安田町と関わり、学生団体を立ち上げ、就農までしてしまう岡本さんの安田愛を感じることができました。また、SUIJI-SLPは地域と関わるきっかけを提供する、役割を果たしているのではないかと思いました。次は高知大学のSUIJI-SLPの担当の増田和也さんにインタビューしたいと思います。